이미 주위는 칠흑 같은 어둠에 묻히고 있었다. 성벽 위에 요철을

덧글 0

|

조회 881

|

2021-04-16 21:40:00

이미 주위는 칠흑 같은 어둠에 묻히고 있었다. 성벽 위에 요철을 지은 성가퀴들이 별빛이 깔린 밤하늘에 검은 형체를 그리고 있었다.벗님의 손이 아직 침의 정교함을 다를 수 있겠소?김민세의 온몸이 떨렸다.이미 십여 일 전부터 임오근의 행동이 불안정했다. 14년 동안 유의태의 문하에 있으면서 특히 창녕 성대감의 서찰건을 고자질하여 허준을 파문시킨 후로는 그는 자타가 공인하는 유의원의 수제자로 자처했고 아들 도지와 함께 내의원 취재의 기회가 허락된 것도 그런 임오근에 대한 유의태의 애정 어린 배려였을 것이다.지금도 금상왕의 어의요 당시도 명종의 어의며 내의원 시관이던 양예수와 목벨 내기 그 구침지희 이후 출세와 영달의 길은 버렸으나 생각하면 도지가 들고 온 그 첩지는 실로 사대에 이르러 달성한 가문의 영광이었다.서로 욕심이라 튕기면서도 특히 유의태는 아들인 도지가 의를 담을 그릇이기를 얼마나 공들여 가르쳤던가.어느 모로 봐도 그 모습은 자기의 처자식을 죽인 원수의 아들과의 광경 같지가 않았다.묘한 북소리였다.그건 결코 한때의 요행으로 열리는 길이 아닐 것이다.허준은 수백 년 성벽을 버티다 무너져내린 이끼 긴 돌틈을 타넘으며 성안으로 들어섰다.그렇게 하지.놀라고 반기는 눈길 속에서 허준이 병자의 좌우 갈비뼈 밑을 눌러보았다. 이어 그 손이 배꼽 위쪽에 단단한 달걀 크기의 응어리에 닿자 병자가 기절할 듯한 소리를 내질렀다.그러나 허준은 누워 있었다. 술은 깼으나 온몸이 뭇매나 맞은 듯이 욱신거린 채 이대로 걸어나갈 기력이 없을 것 같았다. 백리길 뜀박질해 달려온 발바닥이 퉁퉁 부은 채 삽자리를 눌을 듯이 뜨거운 방바닥에서 팥죽처럼 물러 있었으나 그 살가죽은 땡땡 얼어서 남의 살처럼 감각이 없었다. 동상이었다.않기로 한 건 자네의 심성이지 난 맞장구친 바 없어. 자네는 자네가 믿는 바대로 나무뿌리를 달여 먹이건 가물치를 잡아 먹이건 또 약초를 뜯어 먹이건 자네 나름으로 낫워보란밖에 . 난 내가 믿는 바대로 끝내 실험해볼 것인즉.이른 아침 내의원 정청 앞을 통과한 양예수는

원인을 알았으나 늦었어.260리쯤!이 병자가 암이오?고칠 수 있고 없고는 이차 문제다. 병이 들었음에도 그리고 그 병을 다스릴 수 있는 약재가 산비탈과 들판에 질펀히 널려 있는데도 그게 약인지도 몰라 생으로 앓고 있는 사람들, 허준의 눈이 그 사람들의 숫자를 세고 있었다. 30여 명이 좋이 넘는 숫자였고 약초나 일러주는 외 일일이 매만지고 지켜봐야 할 중증에 속하는 병자가 6, 7명, 그 참담한 눈망울들을 도저히 이대로 뿌리치고 갈 순 없다 싶었다.궁중의 용어에 있어선 허준이 처음 접하는 어렵고 난감한 말들이 많았다.허준이 병자의 눈을 고쳤소!얼음골에 이른 시각이 별자리로 어림잡아 오경. 마치 백골의 더미인양 유난히도 횐 바위가 널브러진 골짜기는 과연 들어서면서부터 섬뜩한 냉기가 끼쳐왔고 그것은 산속 새벽의 한기와는 다른 것이었다.어느날 유의태, 안광익, 김민세는 그 의논으로 밤을 새웠었다.세상 사람이 믿지 않아도 그러나 지금 허준의 아내는 남편을 믿고 있었다.무슨 소린지 난 .전국 팔도의 방방곡곡 저마다의 소망을 담아 내일의 취재를 겨냥한 사람들이 백도 되고 5백도 되리라.병자는 미동도 하지 않았다. 허준은 이어서 폐에 새 숨을 불어넣기 위해 소상(왼쪽 엄지손톱 옆)과 어제(왼손 엄지 아래 살점의 가장 두툼한 곳)에도 침을 찔렀다.많이 낫우었구만.사람들이 푸른 하늘을 본 지 오래 되었다..스승님이 영원히 사는 길.그러나 허준은 고개를 흔들었다.갈 길이 바쁜 사람이란 사연도 들었으니 오래 잡진 않으리니 마음놓게.도제조께선 이공기를 들어 인빈마마를 배행할 의원으로 천거하더이다.10아직도 젊디젊은 부부다.사람의 몸속을 들여다본다!그리고 그 모습, 마치 술취한 자가 제 집 안방에 드러눕듯 두 팔 벌려 큰 대자로 누운 그 왼손이 대야에 담겼는데 그 손목히 담긴 대야가 온통 피였다.그리고 안시성이라는 요동땅에 남은 고성의 이름을 붙인 그 늙은 검정말이 자기의 기술 부족으로 발목이 부러져 죽어갈 때 그 애마의 갈기를 쓸어주며 동기간의 죽음이나 보듯 울었었다.순간 허준은

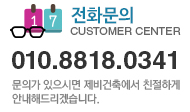

- 광주 북구 평교로 30번길 31-2 2층(구 북구 중흥동 325-59 번지) l H.P : 010-8818-0341l 대표자 : 이재보

- Copyright © 2016 제비건축. All rights reserved.